La película de Juan Antonio Bardem, de 1955, venía a mostrar el retrato moral de una clase social, el de la burguesía nacional, la misma que quince años antes había salido triunfante de una Guerra Civil.

Érase que se era un país que comenzaba a sacudirse a duras penas el hambre de la postguerra, en el que la oposición armada al franquismo daba sus últimos coletazos y se mantenía una férrea dictadura que impedía el ejercicio de los más elementales derechos de reunión y manifestación, de libertad política y sindical, en un régimen que proclamaba a troche y moche la "unidad de los hombres y las tierras de España".

Una "unidad" que se resquebrajaba todos los días empezando por un acto tan elemental como el de comer, pues mientras a unos no les faltaba la carne y otras viandas en la mesa, otros, la mayoría, comían lo que podían con los bajos salarios y altos precios que soportaban. Todo ello sucedía en una sociedad a la que la iglesia trataba de imponer su código moral a las costumbres, las mismas que comenzaban a relajarse por efecto de la llegada masiva del turismo, del que la dictadura tenía una imperiosa necesidad, pues junto con las remesas de los emigrantes, precisaba de sus divisas para, con ambos, equilibrar una balanza de pagos deficitaria.

Son los años en los que el "amigo americano", mostraba interés por la ubicación estratégica de este país en una época de guerra fría y con un mercado potencial de 29 millones de consumidores, motivos por los que avalaría la continuidad del general Franco en el poder, el cual no estaba precisamente sobrado de apoyos internacionales.

'Muerte de un ciclista'

En este contexto se estrenaba una película, 'Muerte de un ciclista', del director Juan Antonio Bardem, que venía a mostrar la verdadera cara de aquella sociedad y con ella el retrato moral de una clase social, el de la burguesía nacional, la misma que quince años antes había salido triunfante de una Guerra Civil.

El argumento es sencillo: la esposa de un rico industrial, María José, se encuentra frecuentemente con su antiguo novio, Juan, un excombatiente del bando vencedor, profesor universitario gracias a las influencias familiares. En el transcurso de su relación, un día atropellan con su automóvil a un ciclista, al que dejan tirado en la carretera y muerto en una cuneta por miedo a que se descubra su adulterio. Este suceso incide en Juan, afectándole en su trabajo, teniendo como consecuencia el suspenso injusto de una alumna que dará pie a protestas estudiantiles.

El desasosiego de los amantes aumenta cuando sospechan que Rafael, un crítico de arte, sabe algo sobre ellos, sin precisar si es su entendimiento o el accidente. Juan, abrumado por el remordimiento visita la familia del muerto, que vive en un entorno hosco y pobre, muy lejos del lujo en el que viven los protagonistas, donde ha llegado muy poco el "pan" y la "justicia", palabras junto a la de "patria" tan presentes entonces en los discursos de los jerarcas del franquismo.

Este encuentro con la realidad cruda, con la miseria en la que vive gran parte de la población y la respuesta solidaria de los estudiantes que apoyan a su compañera, hacen reflexionar a Juan y le dan valor para ir a revelar todo lo sucedido, algo que no va a consentir María José, que no quiere perder su posición social y le mata con el coche, a modo de parábola sobre esa burguesía que veinte años atrás, tampoco estuvo dispuesta a perder sus privilegios, y por ello no le importó inducir un golpe de estado, que desembocó en una Guerra Civil que finalizó con un saldo, según cifras oficiales, de 300.000 muertos en el campo de batalla, 270.000 presos en las cárceles, 500.000 personas en campos de concentración, 90.000 en batallones de trabajo y 47.000 en batallones disciplinarios. Después huye, y al intentar esquivar a otro ciclista se precipita a un río y fallece. La película finaliza con la escena en la que un obrero parece dirigirse hacia una casa cercana de la que surgen unas luces para pedir ayuda, como contraste a la que no se dignó prestar la pareja.

Una obra maestra del cine español

La película aborda la realidad de la sociedad española de aquellos años, con el pretexto de la historia de una relación extramatrimonial. El dilema moral de los protagonistas, su sentimiento de culpabilidad tras el atropello del ciclista, es un fantasma que, aunque en otro sentido, planea sobre muchas familias de nuevos ricos, que hicieron su fortuna en la guerra, la posguerra, o en ambas, con procedimientos como mínimo dudosos, en cualquier caso a costa de la explotación de los de abajo.

Un año antes de la proyección de esta película, Joaquín Calvo Sotelo, uno de los más claros representantes del teatro de derechas en el franquismo, había estrenado una obra, 'La muralla', que recoge la reflexión de un miembro de esa burguesía tras sufrir un ataque al corazón, que ante la posibilidad de la muerte y su consiguiente condenación en los infiernos -es un hombre católico- piensa en devolver una finca a su legítimo dueño, de la que proviene su riqueza, y que consiguió falsificando un testamento. Se revuelve en la duda, pues su familia -que no quiere ni oír hablar del asunto-, en caso de que se restituyera la propiedad adquirida fraudulentamente, quedaría en la ruina. Este drama tuvo un gran éxito de público.

La película retrata el ambiente de esa burguesía, que el director ha ubicado en Madrid, pero que podría ser la de cualquier otra ciudad de provincia, grande o pequeña, con sus fiestas, sus relaciones endogámicas, donde los grandes negocios, las grandes influencias, los emparejamientos, se resuelven entre unas pocas familias. Estéticamente es una película bella, con una belleza 'al natural' que obtiene de la calle, del entorno en definitiva. Grabada especialmente en la Ciudad Universitaria, en la que la escena de la manifestación se filmó dentro del patio interior del edificio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para evitar que la gente viera aquello que no quería el régimen.

El filme fue llevado al Festival de Cannes y obtuvo el premio de la Crítica Internacional, lo que para Bardem, a la vez que representó el reconocimiento a su categoría como director en una película donde se desvela claramente su posicionamiento ideológico, por otra parte le supuso crecientes dificultades en su carrera, llegando hasta el extremo de ser detenido en el rodaje de 'Calle Mayor' en Palencia, en 1956, por relacionarle la policía con las protestas estudiantiles de ese año.

'Muerte de un ciclista' tuvo problemas con la censura que la calificó de "gravemente peligrosa" y fue prohibida unos meses como relató el propio Bardem:

"[La película] estuvo prohibida durante un tiempo y luego tuve que cambiar el final. Pero los problemas eran de orden moral, no de orden político. Me cortaron parte de la manifestación estudiantil y me hicieron cambiar el final, cosa muy curiosa, porque en el fondo demostraba que los censores no creían ni en la Justicia ni en la Misericordia Divina, ya que obligaban a que todo señor que hiciese un acto reprobable cayese fulminado inmediatamente".

Tras el festival de Cannes se celebraron las Conversaciones Nacionales Cinematográficas de Salamanca donde se abordaron los problemas del cine español de la época, cuyas conclusiones resumieron así Juan Antonio Bardem y Basilio Martin Patino:

"El cine español vive aislado; aislado no sólo del mundo, sino de nuestra propia realidad. Cuando el cine de todos los países concentra su interés en los problemas que la realidad plantea cada día, sirviendo así a una esencial misión de testimonio, el cine español continúa cultivando tópicos conocidos. El problema del cine español es que no es ese testigo que nuestro tiempo exige a toda creación humana" (…) "El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico".

A mediados de los años cincuenta del pasado siglo una nueva generación de directores: José Antonio Nieves Conde, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem…, demostraron que era posible hacer un cine, distinto por supuesto del de las películas folklóricas, históricas, adaptaciones literarias, de temática religiosa…, que se venían realizando desde el final de la Guerra Civil, pero carentes de crítica social.

Como no podía ser de otra manera, el nuevo cine pasó por dificultades del tipo de prohibiciones, supresión de ayudas estatales, premios…, pero despejó el camino a una nueva cinematografía acorde con los tiempos, que sirviera a la sociedad como testimonio de la realidad y con propuestas para transformarla.

'Muerte de un ciclista', obra maestra del cine español y el impacto que causó, fue un modelo en esa época, un estandarte de la oposición intelectual al franquismo.

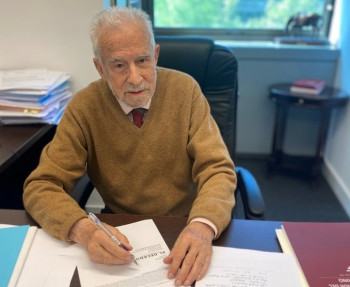

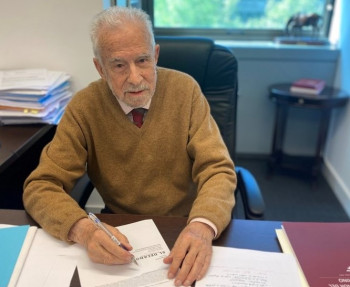

Enrique Alejandre Torija. Investigador de temas históricos, autor de 'El movimiento obrero en Guadalajara. 1868-1939' y 'Guadalajara, 1719-1823.Un siglo conflictivo' y 'La mujer trabajadora en Guadalajara.1868-1939'.