Los conventos de Guadalajara, generalmente bien provistos de recursos, aportados por rentas, herencias y donaciones de nobles, todas ellas provenientes en último término de la explotación del trabajo de los siervos, fueron el refugio de muchas mujeres, en un tiempo en el que fuera del matrimonio, la sociedad prácticamente no ofrecía otras opciones a las féminas

A lo largo de la historia, hasta tiempos relativamente recientes, a las mujeres les era negado en la sociedad el acceso a la educación, el arte, la literatura y no digamos ya a la ciencia. Cierto es también, que algunas mujeres, por disfrutar de una posición social elevada, encontraron resquicios dentro de los estrechos moldes sociales de los tiempos en los que vivieron, para desde ellos superar su situación de apartamiento social y dar curso al desarrollo de sus aptitudes estéticas o científicas.

Los conventos de Guadalajara, generalmente bien provistos de recursos, aportados por rentas, herencias y donaciones de nobles, todas ellas provenientes en último término de la explotación del trabajo de los siervos, fueron el refugio de muchas mujeres, en un tiempo en el que fuera del matrimonio, la sociedad prácticamente no ofrecía otras opciones a las féminas.

Liberadas del agotador trabajo de la crianza de hijos y atención al hogar, la vida en los monasterios posibilitó a algunas mujeres desarrollar actividades artísticas y literarias.

Un palacio renacentista, construido en el siglo XVI en Guadalajara por Antonio de Mendoza y Luna, hijo del I Duque del Infantado, pasó antes de su terminación a manos de su sobrina Brianda de Mendoza, quien lo convirtió en un convento de monjas, que adoptó por nombre el de la Piedad.

Grandes compositoras e instrumentistas

Receptor de fundaciones y dotaciones benéficas en los años sucesivos, que conllevaban la celebración de funciones religiosas en los que la música era un componente muy importante, el nivel de su interpretación se llevó a cotas muy elevadas por un grupo de monjas, de lo que dejó clara memoria el historiador Francisco de Torres:

"A juicio de los grandes músicos desapasionados se llevan estas señoras la primacía de diestras, y suaves de todas las capillas que hay en el Orbe, con que viene a ser el más feliz de este convento de cuantos tiene (C)astilla…" ('Historia de la nobilísima ciudad de Guadalajara')

Y añade los nombres de Antonia de Toledo, Margarita Zimbron, Isabel de Aguiar (esta una poeta notable), María de Arellano y Antonia de Olibares, entre las que reunían mejores cualidades para el canto.

Otras de estas religiosas fueron "grandes compositoras e instrumentistas", como María Clavijo y su hermana Ana María, dándose la circunstancia que ambas eran hijas de Bernardo Clavijo, organista de la Capilla Real, y Juana Martínez, y su hermana Francisca, María Mantilla y Antonia de Contreras "y más otras 26 de Capilla donde ay variedad de instrumentos” (De Torres, Francisco, 'Hª de la nobilísima ciudad de Guadalajara').

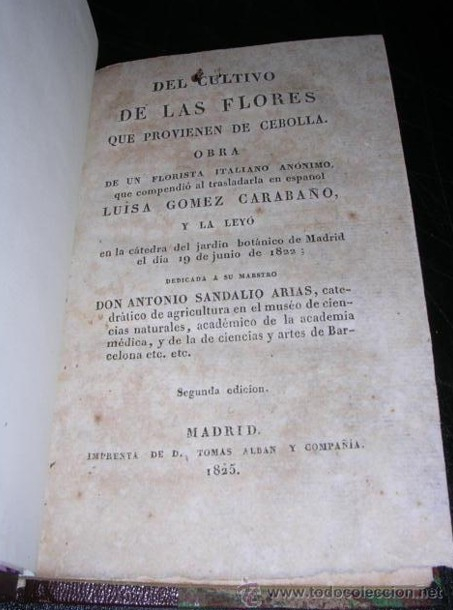

Luisa Gómez Carabaño, literata y agrónoma

En 1788, nació en Pastrana, Luisa Gómez Carabaño, proveniente de una familia pobre, a quien el cura afrancesado y liberal, Juan Antonio Melón, puso bajo su protección a quien llegaría a ser su amante. A la vuelta de Fernando VII en 1814, y la represión contra los constitucionales, emigraron a París en 1818. Ambos fueron amigos del dramaturgo vinculado a Pastrana, Leandro Fernández de Moratín.

Un año después, en 1819, Luisa volvió a Pastrana y posteriormente fue a Madrid con Juan Antonio Melón, donde asistió a las lecciones que impartía en el Real Jardín Botánico, el catedrático de Agricultura, Antonio Salgado de Arias.

En 1822, Carabaño presentó a un concurso de esta institución una traducción -'Del cultivo de las flores que proceden de cebolla'-, obra de un italiano anónimo, con tal perfección, a la que además incorporó adiciones, que el Jurado la premió con algunos libros sobre agricultura y una corona de flores que le puso el director de Instrucción Pública, José María Vallejo. La obra fue publicada ese mismo año.

Leandro Fernández de Moratín ensalzó a Luisa con este soneto:

"Esa guirnalda que enlazó á tu frente

Premio de docto afán, la linda Flora,

De aplauso no mortal merecedora

Te anuncia á la futura hispana gente.

Lauros le den al adalid valiente,

Que el golpe de su espada vengadora

Triunfa, y su esfuerzo y sus hazañas llora

La humanidad, si el lloro se consiente.

En tanto que á merced de la fortuna,

Cercados de amenazas y temores,

Los reyes ciñen sus coronas de oro.

No la que obtienes hoy cede á ninguna:

Préciala en mucho, y tus humildes flores

De tu patria feliz serán decoro".

Con su aportación, Luisa vino a romper una lanza contra el prejuicio de su época sobre la falta de aptitud de la mujer para las carreras técnicas, entre ellas, la agronomía: "Verdad es que los estudios agronómicos, tan beneficiosos por todos los conceptos, no son de los que más se adaptan a las facultades intelectuales de la mujer, ávida siempre de esquivar los inflexibles rigorismos científicos, y á la, hasta cierto punto, prosaica calma que requiere todo lo experimental…", aunque reconociéndo "…no es esta regla tan absoluta que no admita sus excepciones más ó menos rigurosas, y a nuestro siglo ha cabido el privilegio de que en él comenzaran a manifestarse…" (Juan Pedro Criado y Domínguez, 'Literatas españolas del siglo XIX: apuntes biográficos').

Nuevas inquietudes culturales

Pintora aficionada, Inés Garcés de Marcilla (La Coruña, 1812-Valencia, 12-3-1862) proveniente de una familia noble, con palacio en Molina de Aragón, cultivó la técnicas del óleo y el pastel, presentando sus obras en las Exposiciones de Arte del Liceo Valenciano y de la Sociedad Económica de Amigos del País en los años 1845 y 1846.

En el último tercio del siglo XIX las inquietudes culturales en la ciudad de Guadalajara cursaron a través de los Ateneos, que se sucedieron con los nombres de Escolar, Caracense y Centro Volapükista Español. Desde sus conferencias y cursos se divulgaron nociones sobre temas diversos como el origen de la vida, las comunicaciones, la educación de la mujer…, siempre desde la perspectiva del ideario liberal.

En estas actividades participaron tambiéndestacadas mujeres como la maestra María Cecilia Ortega, "… que destinaba un día a la semana a dar lecciones de lo más necesario para la actividad de la mujer en el hogar" y otras como Crescencia Alcañiz Maestro, Pozaldez (Valladolid 1868-Madrid 1906), maestra, pedagoga, reformista social, conferenciante de éxito y defensora de la educación femenina, quien en el debate posterior a la conferencia sobre la 'Importancia de la educación e instrucción de la mujer', en 1889, afirmó que:

"La misión de la mujer tiene su asiento en el hogar doméstico", pero reconociendo que "… tiene facultades intelectuales iguales a las del hombre", y "…que aquellas que nacen con aptitudes especiales para las ciencias, letras y artes se dedicasen a ellas, puesto que esto lo consideraba como un deber que tiene para con la sociedad todo aquel que posee un talento privilegiado", añadiendo "…que al instruirlas debe procurarse ponerlas en condiciones de ganar su subsistencia y la de sus familias si por acaso algún día se ven precisadas de ello; doliéndose con este motivo de la preocupación que aún existe en España, donde se prefiere que las jóvenes, aun las que pertenecen a las clases poco acomodadas, estén ociosas a que tengan una ocupación útil". (Revista del Ateneo Caracense y Centro Volapükista Español. Mayo, 1889.)

Otra mujer que intervino en aquellas polémicas fue la también educadora Manuela García Sacó (Guadalajara 1861-Guadalajara 29-10-1896), regente de la Escuela Normal de Maestros, quien sobre la educación femenina en aquellos años opinaba:

"…es un gran error el creer completada la educación de una señorita con hacerla que imprima en su cerebro algunas páginas de historia, algunos versos, algo de Geografía, Cronología, etc. Es decir, con desarrollar la memoria y algún tanto la imaginación pero no el juicio, ó lo que es lo mismo hacer que tenga la mujer una memoria que repita y un alma que duerma. Dando de este modo á su educación un barniz como el que hace relucir a un mueble ordinario, ó como el dorado que da la apariencia de oro al más vil de los metales". (Revista del Ateneo Caracense y Centro Volapükista Español. Junio,1888).

Mujeres culturalmente activas en Guadalajara fueron además entonces, Encarnación Dolz, Concepción Fernández de Anduaga, Micaela y Carolina Rodrigo, Adela Castellanos de Pinazo e Isabel Molina.

Finaliza esta relación incompleta de mujeres con Isabel Muñoz Caravaca (Madrid 3-8-1848-Guadalajara 28-3-1915), maestra, periodista, aficionada a la astronomía y ante todo, defensora de los derechos de la mujer. Colaboró en periódicos de Guadalajara como La Alcarria Obrera, Atienza Ilustrada, El Briocense, Flores y Abejas, Juventud Obrera, El Republicano, y en El Socialista, Acción Socialista, Renovación, Revista Socialista, de Madrid. Desde todos ellos libró la batalla contra tradiciones bárbaras, como la tauromaquia; frente a supersticiones como la de sacar imágenes religiosas a los campos para propiciar la lluvia; la guerra de Marruecos; la explotación de jornaleros y renteros agrícolas; por salarios justos para los maestros; contra la marginación de las mujeres; por la plena igualdad de derechos de estas con el hombre y por la mejora del nivel cultural como vehículo para el cambio social.

Decir lo que dijo en una provincia y una ciudad como eran las de Guadalajara de principios del siglo XX no podía sino causarle sinsabores. Y así sucedió. Pero Isabel no cesó en su empeño y hasta el final de sus días persistió en la defensa de los humillados y ofendidos.

Para algunos fue una mujer adelantada a su tiempo, "de un siglo que no ha llegado aún", como se escribió en uno de los panegíricos que se le dedicaron a su muerte. Quedó en serlo de su época, pero situada en la vanguardia de todos los que como ella se opusieron a la explotación del hombre por el hombre, lo que llevaba incluido, y es en lo que ella puso más empeño, la lucha por derribar todas aquellas estructuras económicas, sociales y políticas que seguían posibilitando la opresión de las mujeres.

Enrique Alejandre Torija. Investigador de temas históricos, autor de 'El movimiento obrero en Guadalajara. 1868-1939' y 'Guadalajara, 1719-1823.Un siglo conflictivo' y 'La mujer trabajadora en Guadalajara.1868-1939'.

Fuentes consultadas para la realización de este artículo:

- Calero Delso, J.P., biografía de Crescencia Alcañiz Maestro en http:// bioguada. blogspot.com.

-Criado y Domínguez, J.P., “Literatas españolas del siglo XIX: apuntes biográficos”.1889.

- De Torres, F., “Historia de la nobilísima ciudad de Guadalajara”.1647.

- Alegre y Carvajal, E. “Leandro Fernández de Moratín, su casa de Pastrana y el círculo de sus amigos ilustrados”. Cuadernos de Estudios del siglo XVIII. Nº 17. 2007.

- Serrano y Sanz, M. “Luisa Gómez Carabaño”, en Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833.”.1903.

- Flores y Abejas.

- Revista del Ateneo Caracense y Centro Volapükista Español.

- El Liberal Arriacense.